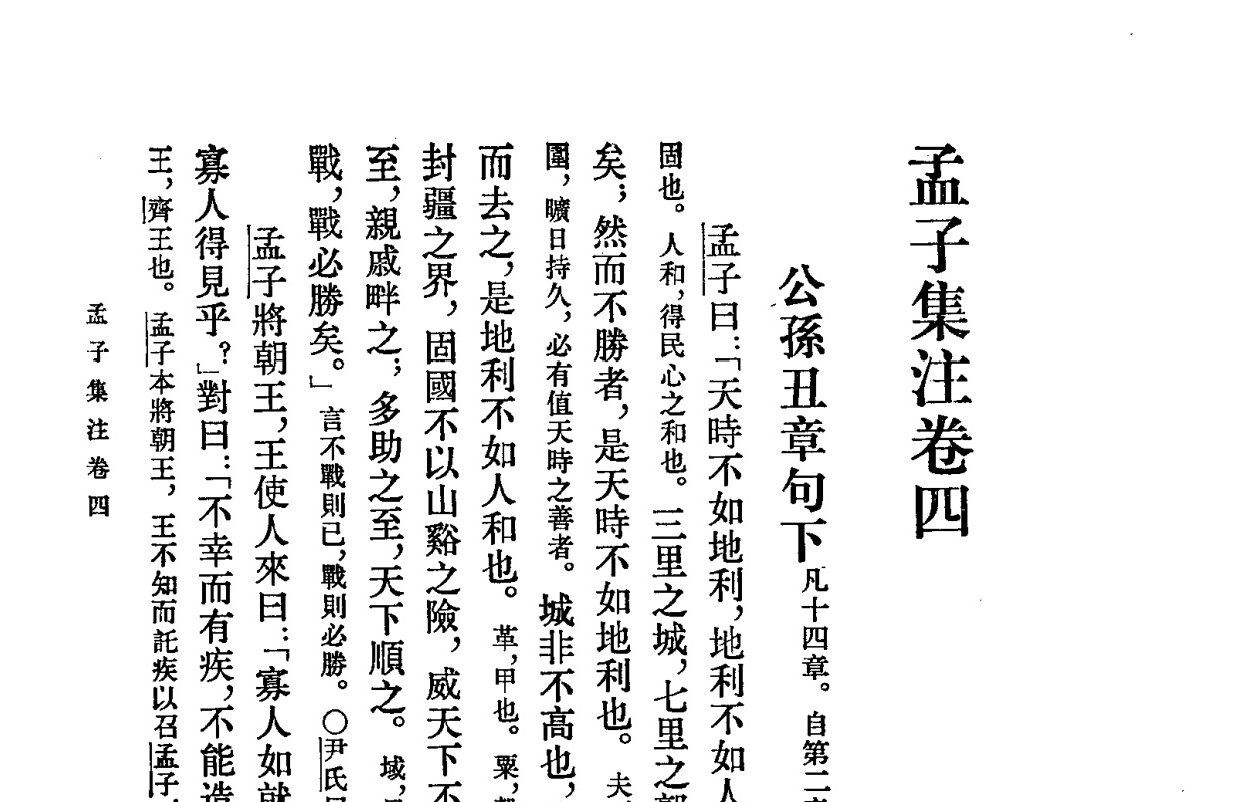

2025年10月10日,孟子读书社“《孟子》导读”第32期在郑年锦图书馆二楼讨论间(2)顺利举行。本次读书会由yl9193永利集团田丰硕同学主持,哲社学院部分硕士生、本科生参加了本次活动。本期读书会阅读内容为《孟子·公孙丑章句下》第一章,参考书目为《孟子集注》,《孟子正义》和杨伯峻《孟子译注》。

本次讨论由“天时不如地利,地利不如人和”这一经典论断展开。导读伊始,田丰硕同学补充了相关学术背景,指出有学者认为孟子“得道多助”的政治理想,因其高度的道德性和理想性,听起来更像是“宗教学式的口号”,缺乏现实操作性。然而,此种评价或未能深入孟子严密的论证肌理。本章并非空泛的道德呼吁,而是一场对当时主流价值观的深刻解构:它以层层递进的方式,将世人所倚重的外在优势——无论是神秘的宇宙节律(天时),还是坚实的物理壁垒(地利)——逐一置于更根本的人心向背(人和)之下,确立了“人”在历史进程中的核心主体地位。

讨论深入到从“人和”到“得道”的哲学升华。同学们认为,这不仅是概念的简单递进,更是孟子思想中一次深刻的“人本主义”转向。他将抽象的、形而上的“道”,与具体的、可验证的“民心”紧密相连,实质上是宣告:政治合法性的最终来源,并非神秘的“天命”或君主的血脉,而是民心的归附。孟子通过“得道者多助,失道者寡助;寡助之至,亲戚畔之”的逻辑推演,将无形的“道义”转化为有形的、决定性的现实力量,深刻揭示了人心向背如何最终演变为权力天平上的终极砝码。

读书会结尾聚焦于“君子有不战,战必胜矣”这一论断的力量与内涵。大家一致认为,这并非好战的宣言,而是基于“人和”与“得道”的绝对自信。真正的胜利,在战争打响之前,已在民心中决出分晓。孟子的理想并非空中楼阁,它为一切权力结构提供了永恒的警示:任何脱离人心的技术、制度与权力,终将是无源之水、无本之木。真正的长治久安,并非源于对外部条件的精巧算计,而是植根于统治者与人民之间那份坚实的道德良知。

跨越千载,圣贤之思依然回响,本次读书会在思想的共鸣中圆满落幕。

供稿人:陈豪

(责任主编:郑学颖;初审:毛朝晖;复审:鞠芳;终审:叶荔辉)